قوى الجاذبية

الهمس الكوني الذي يجمع كل شيء

المقدمة

في كل لحظة، هناك قوة خفية تؤثر فينا جميعًا، تشدنا نحو الأرض، وتمنعنا من الانجراف في الفضاء. إنها ليست ملموسة، ولا تُرى، لكنها تحكم حركتنا، واتزاننا، بل وتشكل نظام الكون كله. تلك هي “قوى الجاذبية”، القوة التي وصفها نيوتن بأنها ما جعل التفاحة تسقط، والتي أعاد أينشتاين تعريفها بأنها انحناء في نسيج الزمكان. وبين التفاحة والمجرة، وبين النيوتن والنسبية، ترسم الجاذبية ملامح الوجود.

تُعد قوى الجاذبية واحدة من القوى الأربع الأساسية في الطبيعة، لكنها تختلف عن غيرها في طبيعتها الشاملة. فهي تؤثر على كل شيء له كتلة، مهما كان صغيرًا أو بعيدًا، وتعمل عبر المسافات الشاسعة دون حاجة لوسيط مادي. كما أن الجاذبية لا تُلغى ولا تُحجب، فهي القوة الوحيدة التي لا يمكن “عزلها” أو “عكسها”، وهو ما يجعلها محط اهتمام العلماء والباحثين حتى اليوم.

المفهوم الفيزيائي للجاذبية

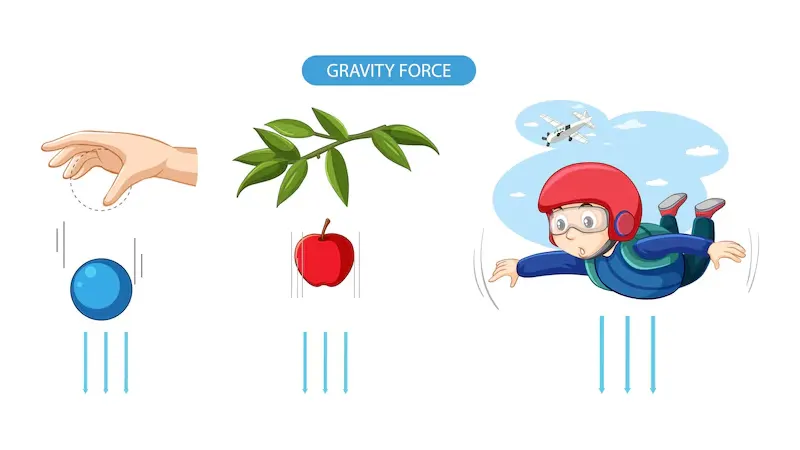

قوة الجاذبية هي القوة التي تجذب جسمًا ذا كتلة نحو جسم آخر ذي كتلة أكبر. على سطح الأرض، هي ما يجعل الأجسام تسقط نحو الأسفل، وما يجعلنا نثبت على الأرض بدلًا من الطفو. لكن على مستوى الكون، الجاذبية هي ما يُبقي الكواكب تدور حول النجوم، والنجوم تدور في مجرات، والمجرات تشكل عنقودًا كونيًا متماسكًا.

تتميز الجاذبية بأنها قوة ضعيفة مقارنة بالقوى الأخرى (مثل الكهرومغناطيسية أو النووية)، لكنها تمتلك ميزة التفوق في المدى، إذ لا يوجد حد معروف لنطاق تأثيرها. كما أنها دائمًا قوة “جذب”، على عكس القوى الأخرى التي قد تكون جذبًا أو تنافرًا.

من نيوتن إلى أينشتاين: تطور الفهم العلمي للجاذبية

بدأت قصة الجاذبية علميًا في القرن السابع عشر، عندما صاغ إسحاق نيوتن قانونه الشهير للجذب العام. نص هذا القانون على أن كل جسمين في الكون يجذبان بعضهما بقوة تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب كتلتيهما، وعكسيًا مع مربع المسافة بينهما. وبهذا، أصبح بالإمكان تفسير حركة الكواكب، وسقوط الأجسام، وحتى حساب وزن الأشياء.

غير أن هذا الفهم الكلاسيكي لم يصمد أمام تساؤلات أكثر دقة. ففي أوائل القرن العشرين، قدم ألبرت أينشتاين تفسيرًا ثوريًا لقوة الجاذبية في نظرية النسبية العامة. وبدلًا من أن تكون الجاذبية قوة مباشرة، اعتبرها أثرًا لانحناء الزمكان الذي تسببه الكتلة. فالأجسام الضخمة “تشوه” نسيج الفضاء والزمن من حولها، مما يجعل الأجسام الأخرى تتحرك في مسارات منحنية، وكأنها تتأثر بجاذبية.

هذا التحول من المفهوم “القوتي” إلى المفهوم “الهندسي” للجاذبية فتح أبوابًا جديدة لفهم الثقوب السوداء، وتمدد الكون، وحتى أمواج الجاذبية.

تأثير الجاذبية في حياتنا اليومية

رغم أن الجاذبية تُعتبر قوة كونية ضخمة، إلا أن آثارها في حياتنا اليومية واضحة وبسيطة. فهي ما يجعل الأشياء تسقط للأسفل، ويمنحنا إحساس الوزن. إنها ما يحدد كيف نبني منازلنا، كيف نصمم الطائرات، وكيف نحسب كميات الوقود في الصواريخ. وبدون الجاذبية، لا يمكن للماء أن يجري، ولا للهواء أن يبقى ملتصقًا بالأرض، ولا للجسم البشري أن يعمل بوضعه الطبيعي.

حتى النوم والتنفس يتأثران بالجاذبية، حيث أن الدورة الدموية والتنفس يعتمدان على وجود اتجاه واضح للقوة، وهو ما يظهر بوضوح في الفضاء، حيث يواجه رواد الفضاء صعوبات في التوازن الجسدي والوظائف الحيوية نتيجة انعدام الوزن.

الجاذبية في الفضاء والكون

الجاذبية هي القوة الحاكمة على مستوى الفضاء. هي ما يجعل القمر يدور حول الأرض، والأرض تدور حول الشمس، والمجرات تلتف حول مراكزها. وهي ما يجعل النجوم تتشكل من غيوم الغبار الكوني، وما يجعل الثقوب السوداء تبتلع الضوء نفسه.

وقد أظهرت ملاحظات العلماء أن الجاذبية تلعب دورًا جوهريًا في تكوين المجرات، ودمجها معًا في عناقيد، وفي تحديد مصير الكون نفسه: هل سيستمر في التوسع إلى الأبد؟ أم أن الجاذبية ستجذبه من جديد نحو “انكماش عظيم”؟

الأقمار الصناعية، محطات الفضاء، والمركبات بين الكوكبية، جميعها تعتمد في تصميم مساراتها على قوانين الجاذبية، فيما يُعرف بمناورات الجاذبية أو “المساعدة الجاذبية”، حيث يُستخدم جذب الكواكب لتسريع أو توجيه المركبات.

الجاذبية والإنسان

للجاذبية تأثير عميق على بنية جسم الإنسان ووظائفه. فالجسم البشري تطور على كوكب ذو جاذبية ثابتة، مما يجعل عظامنا، وعضلاتنا، ونظامنا الدوري متكيفة مع هذه البيئة. وعند غياب الجاذبية، كما في الفضاء، تبدأ هذه الأنظمة في التدهور.

رواد الفضاء الذين يقضون فترات طويلة خارج الأرض يعانون من فقدان الكتلة العضلية، انخفاض كثافة العظام، تغيّرات في الرؤية، وصعوبات في التوازن. ولهذا، يتم إجراء تدريبات خاصة، وتصميم معدات محاكاة للجاذبية لمساعدتهم على التأقلم.

حتى الأطفال حديثو الولادة، لو نشؤوا في بيئة منعدمة الجاذبية، فإن تطورهم الجسدي سيكون مختلفًا جذريًا. فالجاذبية ليست مجرد قوة فيزيائية، بل عنصر ضروري لنمو الحياة نفسها.

التطبيقات العملية لقوى الجاذبية

لم تعد الجاذبية مجرد موضوعًا نظريًا، بل أصبحت أداة يُستفاد منها في مجالات متعددة. في الهندسة المدنية، يُراعى تأثير الجاذبية عند تصميم الأبنية والجسور والسدود. وفي الطيران والفضاء، تعتمد حسابات الإقلاع، المدار، والهبوط كليًا على حسابات الجاذبية.

وفي الطب، يُدرس تأثير الجاذبية على تدفق الدم، وتنفس المرضى، وحتى في تصميم أسرّة المستشفيات. وفي الجيولوجيا، تُستخدم أجهزة حساسة لقياس التغيرات الدقيقة في الجاذبية بهدف الكشف عن التكوينات تحت الأرض، مثل الكهوف أو مصادر المياه أو النفط.

كما أن تكنولوجيا تحديد المواقع (GPS) تعتمد على تعديل زمني ناتج عن تأثير الجاذبية، بحسب نظرية أينشتاين، مما يجعل الفارق الزمني بين الأقمار الصناعية والأرض أمرًا يجب تصحيحه بدقة عالية.

الجاذبية ومستقبل الفيزياء

رغم أن قوانين الجاذبية تفسر الكثير من الظواهر، إلا أن هناك أسئلة كبيرة ما تزال دون إجابة. من أبرزها: لماذا تُعد الجاذبية أضعف القوى الأربع؟ ولماذا لم نتمكن حتى الآن من دمجها مع القوى الأخرى في إطار نظرية واحدة شاملة؟

كما أن وجود المادة المظلمة والطاقة المظلمة، التي تؤثر بالجاذبية ولكن لا تُرى، يطرح تحديات كبيرة لفهم طبيعة الجاذبية في سياق الكون الواسع. وهناك تجارب كثيرة تُجرى حاليًا في فيزياء الكم لاكتشاف “جزيء الجرافيتون”، الذي يُفترض أنه حامل قوة الجاذبية، لكن لم يُثبت بعد.

الجاذبية لا تزال في قلب الجدل العلمي، ومع كل تطور في الفيزياء، يظهر أن ما نعرفه عنها قد يكون مجرد بداية لفهم أعمق وأشمل.

الخاتمة

قوى الجاذبية هي العمود الفقري لنظام الكون. إنها التي تشد الأرض لتبقى في مدارها، وتبقي القمر بجانبنا، وتحكم حركة النجوم والكواكب كما تحكم حبات الرمل الساقطة من اليد. قوتها لا تُرى، لكنها تُحس، وهي الرابط الخفي الذي يوحّد الكون في انسجام مذهل.

ورغم مرور قرون على اكتشافها، ما زالت الجاذبية تثير دهشتنا، وتطرح أسئلة عن طبيعة الواقع نفسه. هي قوة لا تُقاوم، لا تُلغى، لا تتوقف. وهي في الوقت ذاته أداة علمية تُستخدم، وتحدٍ فيزيائي لم يُحل بالكامل.

إن تأمل الجاذبية هو تأمل في الذات الكونية، في التوازن، في الانسجام، وفي حدود الإدراك البشري. ومع كل معادلة ومع كل تجربة، نتقرب خطوة لفهم هذه القوة الصامتة التي تشدنا، ليس فقط نحو الأرض… بل نحو الحقيقة.